こんにちは、金成コーデックスです。

冬型コーデックスの中で人気がある「オトンナ属」は、品種によっては実生半年程度の苗でも1万円越えするくらい高価なものもあるので、少しでもコストを抑えて種子から育てることを考える人も多いと思います。

しかし、オトンナは種子もなかなか高価で、しかも発芽させる難易度が高い部類の植物なのです。

本記事では、これまで10数種類のオトンナの実生栽培をした経験から、現時点までに自分の体験ベース&実生栽培家さんから得た情報などをまとめて、これから始めてオトンナの実生を始めようという方でも失敗が少なくて済むような記事にしたいと思います。

※本記事はあくまで個人の体験ベースの記事です。播種時期や栽培環境によって生育状態・発芽率も変わってきますので、ご紹介している方法を用いても確実に実生栽培が成功することをお約束するものではございません。あくまでも参考程度にご覧ください。

Contents

オトンナの種子の発芽環境と発芽のしやすさ

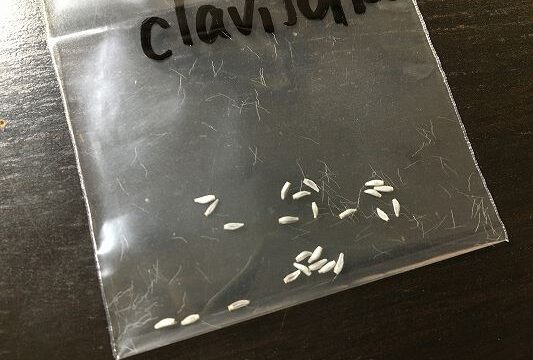

オトンナの種子の特徴として綿毛がちょろっとついている物から、種子全体を毛皮のような白い毛でびっしりと覆われているものなど様々あります。

発芽のしやすさもやはり品種によって大きく違うようで、一番流通量が多いであろうO.クラビフォリアは発芽させるのが優しい部類に入りますが、O.レピドカウリスは個人的に最難関といえるほど発芽ポイントが見つけられず失敗続き、O.レトロフラクタなどの灌木系オトンナの種子は毛深いのでこれもちょっと特殊かもしれません。

この投稿をInstagramで見る

ざっくり言ってしまうと、オトンナの発芽管理は後述する「低温湿潤管理」という方法でかなりの品種の発芽方法をカバーできると思います。

低温湿潤管理とは、オトンナなどの冬型の種子を吸水させたのち、濡れたキッチンペーパーなどに挟んで冷蔵庫内で湿らせたまま低温で管理して発芽させる方法です。

低温湿潤管理の具体的な方法・手順は上記のリンクをご覧ください。

しかし、オトンナは品種によって当然自生地の環境も違い、山火事が多いエリアに自生している品種であれば燻煙処理が効果的であったり、もしくは低温湿潤管理は必要なかったり、発芽に起因するポイントが微妙に異なります。

発芽のスイッチが入るポイントに迷ったら、その品種の自生地の環境にまで思いを馳せると正解に近づけると思いますが、オトンナはそもそも発芽しにくい品種といわれているのである程度の予備知識があったほうが発芽の成功に近づくでしょう。

オトンナの種子は浸水させるとカエルの卵のようなゲル状の膜で覆われる

この投稿をInstagramで見る

上の写真はオトンナ・クラビフォリアの種子ですが、よく見るとゲル状の膜に覆われてカエルの卵のようになっています。

この現象はハーブのホーリーバジルなどでも見られ、主に種子が発芽するまでの保水力を保つ目的があるようです。

主にナミビアや南アフリカに自生するオトンナは、岩場や砂岩の土壌だったり地域的にもほとんど雨が降らない場所だったりするためか、種子自体にこのような機能が備わっているものと想像します。

ただこれ、日本で腰水管理で実生をする場合にも必要な機能なのかというのは疑問も残りますよね。私にオトンナの種子を譲ってくださった方から聞いた話だと、腰水管理するので保水機能は必要ないと浸水させた種子を軽く指でこすり洗いしてこのゲル状物質を取り除いて播種する方法もあるようです。理にはかなってると思います。

低温湿潤管理をする前にゲル状物質があれば発芽可能性は高い

私は低温湿潤管理で冷蔵庫に種子を入れる前に、必ず「メネデール&オーソサイド希釈液」に種子を数時間浸して、ゲル状物質の出現を確認します。

吸水させた時点でゲル状物質が出現していれば、種子に発芽能力があることが多く、どれだけ吸水してもゲル状物質が出ていない場合は、発芽しないことが多いように思います。

ただこれはあくまでも印象レベルの話なので、ゲル状物質が出なくても破棄する必要はありません。

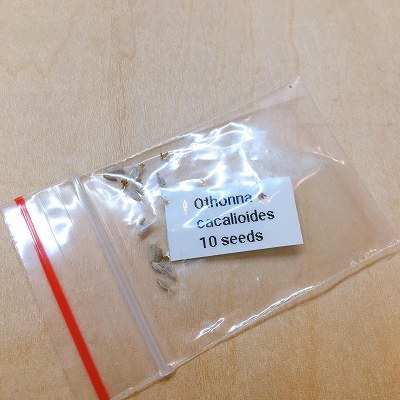

オトンナの種子の購入・入手方法について

オトンナの種子は、親株自体が高価で実生すれば比較的短期間(半年くらい)で花を咲かせる品種も多いため、栽培家さんは販売せずに自ら採り蒔きすることが多いなどの理由であまり流通しません。(希少な品種は特に)

ここ数年は実生栽培の方法も確立してきたことや、オトンナを栽培する趣味家さんが増えてきたこともあってかやや流通量が増えて気ました。

しかし、まだあまり一般的な種子販売サイトでは取り扱いが多くないというのが現状ですので、普及種以外はメルカリ、ヤフオクなどの個人栽培家さんが販売しているものを狙って購入するのが確実かもしれません。

オトンナの種子を販売することがあるサイトはいくつかありますが、できる限り当サイトで多くの品種をカバーできるように栽培を進めていこうと思っていますので、下記サイトをBASEアプリなどでご登録いただけますと在庫追加時にお知らせが届くようになると思います。

低温湿潤管理で発芽させたあとの栽培方法

オトンナの発芽後の播種用土

この投稿をInstagramで見る

私のはじめてのオトンナの実生はクラビフォリアで、種子をご厚意でお譲りいただいてチャレンジさせていただきました。

当時私は「表土をバーミキュライトにした発芽用用土」で実生栽培をすることが多かったのですが、オトンナで表土をバーミキュライトにしたのは失敗でした。

発芽はすんなりいったのですが、粒子が細かく、オトンナのゲル状の物質にまとわりついて発芽後の成長を阻害している印象を持ちました。上手く発根し始めても、乾燥したバーミキュライトは意外と固まるのか植物の芽自身のチカラで殻を破れないものが続出し、そのまま溶けてしまったのがいくつかありました。

以後、私がオトンナの播種用土に使っているのは「肥料成分のない赤玉100%の育苗用土」です。

オトンナの播種用土に必要なのは、

・適度な保水性

・腰水管理をするので肥料成分が入っていないもの

・粒が細かいもの

という方向性で選んでおり、特に育苗用土として売られている赤玉土の極細粒のものが使いやすいです。

ちなみに、鹿沼土や軽石のようなものを表土に使うと、腰水管理をしているうちに表土が藻やアオミドロで覆われてしまうのであまりお勧めしません。

オトンナの実生栽培方法まとめ

現在までに10種類弱のオトンナの実生栽培を行って、特に発芽管理などについて感じたこと、経験したことをまとめます。

・オトンナの発芽は低温湿潤管理で発芽させられることが多いが、品種によっては効果的ではないことがあるので注意。

・低温湿潤管理を行わないのであれは、気温が高くない秋以降の播種がおすすめ

・ゲル状物質の有無が種子の発芽能力を見極めるポイント

・播種用土は赤玉土極細粒の「育苗用土」がおすすめ

以上になりますが、今後も実生栽培を続けていくうえで新しい情報があれば随時更新していこうと思っております。

少しでも皆さんのオトンナの実生栽培が失敗なく楽しめるよう、できるだけ参考になるような情報をお見せできるようにしたいと思っていますので、引き続きご覧いただければ嬉しいです。