チレコドン・レティキュラーツス(Tylecodon reticulatus)は、和名「万物想」という名前が付けられたチレコドンを代表する人気品種です。

花柄が枯れたあとがそのまま網の目に張られた枝のように残るのが、他のコーデックスでは見ることのできない不思議な姿を見せてくれます。

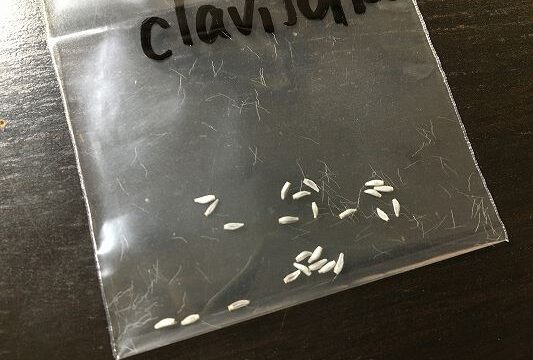

また種子は数あるコーデックスの中でも1、2を争う小ささで、実生を行う上でかなり勝手が違うと困る方もいると思いますので本記事でまとめたいと思います。

Contents

チレコドン・レティキュラーツス(万物想)の種子の購入

【種子の購入先】 Koehres, Germany

【種子の購入個数】100粒

【種子の購入時期】2019年2月

種子の購入はドイツのナーセリー「Koehres(ケーレス)」より。

チレコドンは微細種子と言ってどれも粉や塵みたいなサイズの種子なので、10個単位で購入しても発芽させる自信がなかったので100粒単位で購入しました。

私が購入した時点での価格は100粒で3.9ユーロ(500円弱/2019年3月当時)だったので、大目に購入しておいて良かったです。のちに触れますが発芽率も良くなかったので。

他にもチレコドンの近縁種を購入しましたが、このレティキュラーツスの種子は群を抜いて小さかったですね。本当に発芽させられるのか自信がありませんでした。

【2022年1月追記】

その後、Koehres以外のナーセリーからも万物想の種子を輸入しましたが、そちらの方は発芽率も良く発芽に関して特に問題はありませんでした。

やはり、種子の状態によってかなり発芽率は左右されるので、基本的な発芽方法は抑えつつ、もし上手くいかなかったらそれはどうしようもない問題によって発芽しなかった可能性もあります。

チレコドン万物想の実生栽培記録

チレコドン・レティキュラーツス(万物想)の種まき~発芽

【発芽率】 10~15/100(10~15%)

【発芽観測】播種から3日後

【用土】 バーミキュライト:ゴールデン粒状培養土=1:1

【播種】 3月上旬

チレコドンは「冬型」のコーデックスなので、種まきの適期は夏の暑さピークを越える9~10月頃なのですが、どうも待ちきれず3月の頭にまいてしまいました。

ただ発芽温度としては春まきでも十分だったようで何とか発芽しましたが、できれば秋にまいた方が良さそうです。

チレコドンなどの微細種子の種まきについては下記の記事も参考にしてください。

【2022年追記】

現在では私はゴールデン粒状培養土は使わず、赤玉土をメインにして表土をバーミキュライトにしています。どちらでもいいと思いますが、赤玉土の方が汎用性が高かったのでこちらに変えました。

発芽時の温度も、今では真夏以外のどの時期でも蒔いてしまうようになりました。

室温で10℃~20℃と暑すぎず安定した温度を保てればチレコドンは大体発芽するように思います(※チレコドン・ピグマエウスに関しては発芽成功したことが無く不明)

冬だと夜間に10℃を下回ることがありますが、それでも発芽はしてるので寒さはそこまで心配しなくていいように思います。

基本的に、腰水栽培、LED照明あり、鉢に蓋は無し(バーミキュライトで発芽に必要な水分は十分あるため)という感じで発芽管理を行っています。

播種3か月後

播種から3か月後の万物想。

生き残ってるのは上の写真の鉢以外にもう一つだけで、小さい株も含めると6株位がなんとか生存しています。

種まき直後のバーミキュライトは腰水をやめた段階で中止して、硬質赤玉土細粒に変更。

播種から3か月たってようやくこのサイズですが、植え替え当初(播種から1カ月半)ではまだまだ株が小さく、目の粗い用土では土の隙間に潜り込んでしまったので極小の土を使う事で解決しました。

バーミキュライトの上では根がしっかり潜り込んでいかなかったので、この赤玉土の細粒に変えて大正解。植え替え直後にぐんぐん成長して植え替え後約1か月半で上の写真のサイズになりました。

締まった株にするためには水のあげ過ぎに注意した方がいいそうなので、鉢も小さく水はけがいい環境にして蒸れないように育てました。

播種4か月後

ここ1か月間での成長はあまり変化が無いように思えますが、茎部分がかなり太くなってきました。

秋以降が成長期のチレコドン万物想ですが、春に種をまいて室内で育てていたこともあって特に休眠することなく成長を続けていた様子。

播種半年後

実生半年が経過し、大きいものでは直径4~5センチくらいにもなった。

株数が少なかったことと、大きい株によっては小さい鉢が狭くなったこともあって、プレステラに寄せ植え(赤玉土&日向土&ゼオライト)にしています。

大きい株に関しては丸い肉厚の葉から、やや先端が尖った三角形のような葉に形状が変化してきていて、成長のフェーズが変わったように感じます。

しかしまだ「塊根」というよりは「草」ですね。これから来る秋冬の成長期に期待!

実生8か月後:個別の鉢に植え替え【2019/11/5】

寄せ植え状態がきつくなってきたので、大きめの株は個別の鉢に植え替え、小さいのはもう一度広めのプレステラに植え替えをしました。

塊根部分もしっかり拝めるようになってきました。やはりこの株だけ以上にデカい。

この先さらに大きくなるようにミニ蘭鉢に植え替えました。

プレステラなどでは手狭になった株を植えるのにちょうどいいので、このミニ蘭鉢は重宝してます。特に背丈が高くなりやすい品種に使いやすいですが、この万物想も根が長く伸びてくれるようにこの鉢に植え替え。

用土は前回と変わらず「硬質赤玉土:日向土:ゼオライト=5:4:1」にしています。

まとめ

ここでは種子からチレコドン万物想を育てる過程をご紹介してきました。

種子の購入は記事の冒頭でご紹介したドイツのナーセリー「Koehres」から輸入するのが確実と思いますが、ある程度大きく育った株であればAmazonや楽天で購入することも可能なので下からご覧になってみてください。

実生記録に関しては生長の進み具合に合わせて随時追記・更新する形で進めていきます。

チレコドン・レティキュラーツス(万物想)の種子販売

私の管理するウェブストアで不定期で種子販売を行っており、万物想の種子も販売することがございます。

Baseのアプリでショップや商品を登録いただくと、在庫が復活した際にお知らせが行きますので、種子をお探しの方は是非ご登録ください。

チレコドン・レティキュラーツス(万物想)の株をお探しの方はこちら

(2024/07/27 12:19:52時点 楽天市場調べ-詳細)